TSUKADAミュージアム

昔のバター

【塚田の昔】

塚田牛乳の精良バター

なつかしバターの包装の一部を発見!!Σ(・ω・ノ)ノ!

縦約3cm、横約25cmの帯状の包装紙には、文字が右から左に書かれています。

下には「場牧田塚」の文字が…

塚田牛乳に牧場があった時代、

そして、電話番号を見ると、市外局番がなく、たったの3桁!

そのことから考えても80年位前のものらしいです…(+o+)

そんな昔から塚田牛乳はバターの製造をしていたんですね。

なんと、バターの製造方法は、このころから変わらず、「バターチャーン」(攪拌機)と呼ばれる機械で製造しています。

当時、木の樽で出来ていた撹拌機は、現在ではステンレスになりました。

製法は変わらず、手間をかけて同じ製品づくりを行っています。

現在販売中の「塚田ホワイトバター」はそんな長年の技術と経験の上で出来ています😊✨

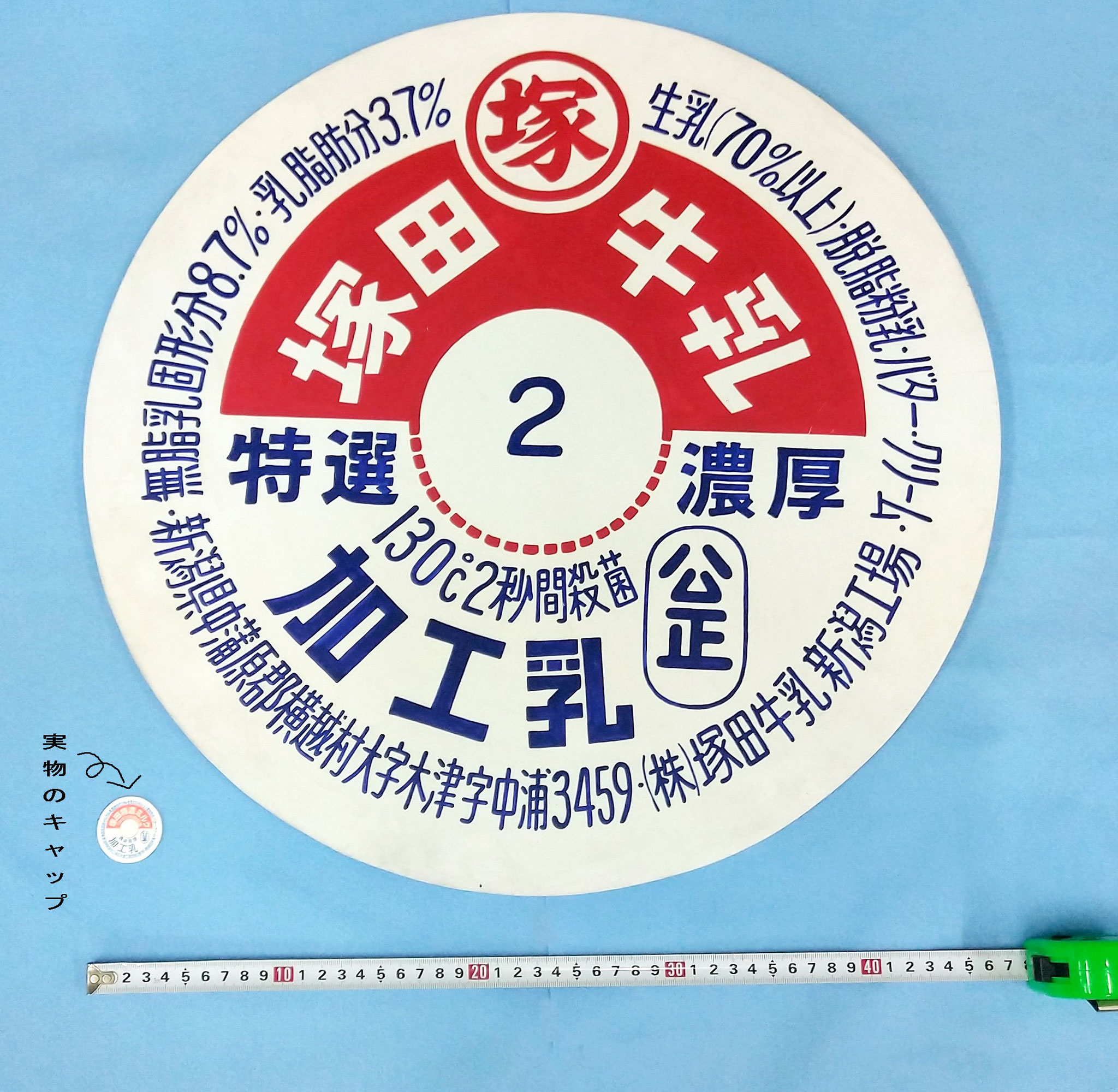

紙ぶた模型②

📚塚田の歴史📚

とっても大きな紙ぶた模型②

(紙ぶた模型①はコチラ)

これは約40年前に見学者用に作られた、当時の特選濃厚牛乳の紙ぶた模型です。

紙ぶた模型①でご紹介した、牛乳の紙ぶた模型の反対側がこちらです。

特選濃厚牛乳とは、今でいうところの特濃ミルク

乳脂肪分や無脂肪固形分の成分値は特濃ミルクと異なりますが、より牛乳の濃厚感を楽しめる加工乳です。

表示法が変わり、現在では、加工乳には商品名に「特選」と名付けられません。

また、原材料の生乳(70%以上)という表記は当時の表記で、現在では加工乳の生乳使用割合は70%以上入っていても(50%以上)に表記を統一しています。

現在の特濃ミルクの紙ぶた

昔のココア

📚塚田の昔📚

ツカダココア☕

現在販売中の塚田プロテインココア

もう皆さん飲みましたか?😊✨

実は、ココアの乳飲料はこの塚田プロテインココアが初めての商品ではありませんでした。

昔販売していたココア飲料、その名も「ツカダココア」

約20年前の懐かしいパックのデータを発見😲✨

パックにしては珍しい180ml容量で、「塚田プロテインココア」と同じように、みるくのコクがありながらすっきり飲みやすい商品だったそうです。

自動販売機専用商品で、大型紙パック(1L)や、びんでの製造はありませんでした。

賞味期限ではなく、品質保持期限という表記も時代を感じますね。

(品質保持期限については、こちらをご覧ください👉 紙ぶたの中心の数字)

2003年7月に食品の期限を表示する方法を決める規則が変わり、それまでバラバラだった言葉が統一され、「賞味期限」と「消費期限」の2種類になりました。

また、製造所に着目すると「横越町木津工業団地」と記載されています。

1990年に、製造所が白山浦から現工場に移転した時は「横越村」という記載で、工業団地ではありませんでした。

今と同じ「木津工業団地」表示になったのは2000年10月。

このことから、このパックのデザインは2000年10月~2003年7月の間に作成されたことが分かります。

この写真は第一版のデータで、ツカダココアはちょうど表示が切り替わる過渡期の商品でした。

ツカダココア、飲んだことがある方も、そうじゃない方も、

ぜひ現在販売中の「塚田プロテインココア」を飲んでみてください(*^^*)

塚田しらゆり

📚塚田の昔📚

塚田しらゆり

1000ml紙パックのデータを発見(/・ω・)/✨

「塚田しらゆり」は、生乳のほかにバターや脱脂粉乳を加えた加工乳として販売していた商品です。

当時、乳脂肪分が3.4%の塚田サニー牛乳、3.7%の塚田特濃ミルクを主力として販売しており、

それらに比べて乳脂肪分が低く、サッパリとした味が楽しめる商品でした。

徐々に酪農家さんたちの努力によって、生乳(搾ったままの乳)の乳脂肪分が上昇し、主流商品は成分無調整牛乳となり、しらゆりは役目を終えました。

紙パックの上部を見てみると「賞味期限」ではなく、昔の表示である「品質保持期限」とかいてあります。

(品質保持期限については、こちらをご覧ください👉 紙ぶたの中心の数字)

時代を感じますね😊

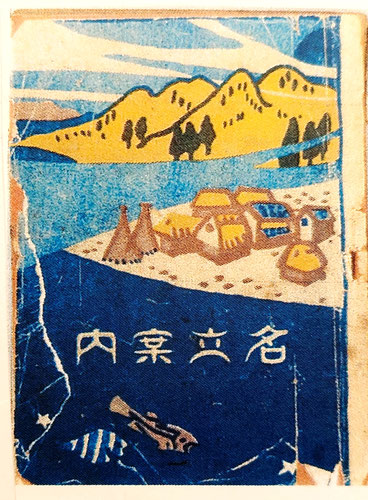

創業者 塚田甚太郎のおじいさんは凄腕だった

📚塚田の昔📚

事の始まりは新潟県上越市名立区(旧 名立町:なだちまち)の地元の方からの電話でした。

名立の古い資料について整理していた所、170年ほど前に活躍していた宮大工 塚田 甚七(つかだ じんしち)氏が、どうやら塚田牛乳の創業者、塚田 甚太郎(つかだ じんたろう)の祖父にあたるのではないか?

という内容でした。

塚田 甚七が携わった健命寺の写真(撮影 塚田好男氏)

その電話を受けて過去帳や戸籍謄本を調べ、名立にある古い資料の内容をつなぎ合わせていくと、実際に甚七氏は甚太郎の祖父であることが分かりました。

甚七氏は神社・仏閣の彫刻建築などの仕事をしており、大変腕の立つ宮大工だったようです。

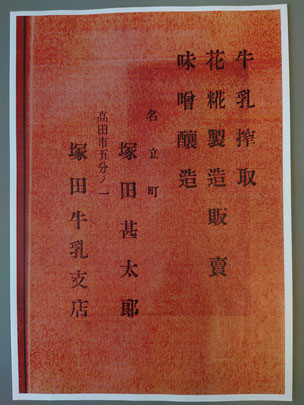

この写真は今から105年前の弊社広告です。

当時は牛乳製造だけでなく、甚太郎の父 文吉(ぶんきち)が行っていた商いを引き継いだため、麹や味噌も取り扱っていました。

資料によると、甚太郎の弟、塚田 塚蔵(つかだ つかぞう)氏は高田で支店を開業し牛乳搾取(牛乳製造)を行っていました。(後の塚田牛乳店)

塚田牛乳の緑茶

📚塚田の歴史📚

「塚田牛乳の緑茶」

なにやら昔のものを発見💡

紙パックになる前のデータです!😊

その中身に入るのは、なんと緑茶!!

牛乳や乳製品以外も取り扱っていました。

緑茶は200mlの紙パックのみでの販売で、1.2年だけ販売した商品でした。

覚えている方はいらっしゃいますか?

製造者の住所も見てみると、横越町…現在と工場の場所は変わりませんが、住所の記載が変わっています。

時代を感じますね。

ちなみに、この緑茶だけでなく、ウーロン茶も製造していました。

後日記事をアップするのでお楽しみに✨

紙ぶたの中心の数字

(1枚目 約50年前、2枚目 約25年前、3枚目 2021年現在の塚田特濃ミルクの紙ぶた)

📚塚田の歴史📚

びん牛乳の紙ぶたの中心に書いてある数字・・・

これは消費期限、または賞味期限が記載されています。

しかし、昔は別の意味を持った数字が記載されていました。

1960年頃、当初はびん牛乳を製造した「製造曜日」が記載されていました。

飲めるかどうかは自分の判断。

そこで、「製造日」を記載するようになりました。

時が流れ、輸入食品が増えてくると、製造日が古い輸入品は売れないという海外各国からの食品規制の整合性要求があり、「その期日までなら安全に飲める」という「消費期限」と、「その期限までなら品質が保たれている」という「品質保持期限」または「賞味期限」という表記に変更しました。

その後、「品質保持期限」は「賞味期限」と統一され、現在では消費期限と賞味期限という2種類の数字がそれぞれの商品に使われています。

サニー牛乳

📚塚田の昔📚

今はなき「塚田サニー牛乳」

昭和30年代(1955年頃)に販売開始した加工乳です。

当時の生乳(加熱処理せず搾ったままの乳)の脂肪分は約3.2%

「塚田サニー牛乳」の脂肪分は3.4%以上

脂肪分が高いので、濃厚さが味わえる事が特徴でした。

当時は今でいうところの無調整牛乳はなく、加工乳が主流でした。

その後、昭和40年代(1965年頃)に酪農家達の努力があり、生乳の脂肪値が徐々に上昇、現在では脂肪値が約3.6%以上まで上昇し、また、生産者団体による無調整の良さのアピールによって、加工乳と何も手を加えない無調整の牛乳の差に消費者が敏感になり、無調整牛乳の購買が増えて行きました。

こうして、サニー牛乳の商品としての存在感が薄くなってきたことから、サニー牛乳は役目を終えました。